田中聡

私は2016年2月12日に、東京都現代美術館に『Tokyo』展を観に行った。

YMOという切り口から1980年代の東京をまず捉え、そこで得られたものが、現代の東京にどう引き継がれているのか?

そんな視点を持ったこの展覧会で私が印象的だったのが、YMOの「非身体」という概念が提示されている事だった。ここでは、既述の1970年代〜1980年代のクラフトワーク、そしてその影響下にあったYMOの、身体性を一見拒絶したかのような振る舞いが「非身体」と表現されていると言える。

それが1970年代の、ヘヴィメタル、ハードロック等での、汗臭く泥臭い、やたら大袈裟な振る舞いの「身体的」プレイへの「挑発」であることは(あるいは挑発となり得ることは)、当時小学生だった私にもハッキリ分かった。

今では分からなくなっているが、1970年代に幼少期を過ごした私にとって、テレビをつけても、街のポスターを見ても、新聞や雑誌、及びその広告を見ても、ロックといえば、大仰な身体的身振りで大音量でやる印象を受けるものだった。

そして、そういう旧来的な、マンネリ化したロックに食傷気味だったあの頃に、クラフトワークやYMOが身体的に不動の演奏で、敢えて無表情さを強調することが、上述の「挑発」たり得てしまうこと自体が私にとって驚きだった。テクノポップが、単なるポピュラー音楽の手法の一つとしてしか認識されていない(かもしれない)現代では、それは多分かなりの部分において忘れられている驚愕なのだ。

いかにも自己主張ありげに身体を動かす(長髪を振り乱し、汗臭そうな胸毛と脇毛をチラチラ見せながら、ギャンギャンエレキギターをかき鳴らし、必要以上に振り上げたスティックをドラムに叩きつける)のではなく、例えばクラフトワークが、敢えてロボティックに不動の演奏姿勢に徹し、無味無臭な感じにすることが、「挑発」になり、「主体性」を有し、魂(心)の表現たり得てしまう、ソウルフルたり得てしまう。そしてそれを「挑発だ」、場合によっては「反抗的だ」と子供心に感じてしまう。

「ロボットみたいに心がない奴だなあ」という言葉が常套文句の状況(それは今でもあまり変わらない?)で、それは何という驚きだったことだろう。

そしてそうした感じ方をする中で、旧来的なハードロックやヘヴィメタ、パンクの人達が、ステージで暴れ回るようにplayすることが、極めて「非個性的」で「没主体的」に見えてきてしまう。

それは「個」とか「個性」、更には「主体性」についての、何という大きな視点の変換だったことだろう。

私にとっては、セックス・ピストルズの「Anarchy in The UK」よりもナチス風のコスチュームの「型に嵌った」クラフトワークの演奏する「The Robots」の方がはるかにアナーキーだったのだ。

ジョン・ライドンが悪態をつくかのように「型破り」に演奏する身体より、不動無表情に一見見えるクラフトワークのマネキンのような(或いはこの連載の前回に述べたお能の能面のような)、一定の「型に嵌まった」姿に、物語性なき無限の身体的表情を感じ取るのだった。

しかしそれにしても、そもそも「身体」あるいは「身体的」とは何だろうか? それに伴い、「非身体的」とは何なんだろう?

ここでは、「リズム」ということに絡めて、その問いを考えてみよう。

そしてその上で、上述の「視点の変換」の内実の解明の手がかりを求めてみよう。

ここで、クロード・サミュエルさんとの対談での、現代音楽家のオリヴィエ・メシアンさんの言葉をまず一瞥し、今回の論考シリーズでの考察を進める際に記憶に留めておこう。(『現代音楽を語る—オリヴィエ・メシアンとの対話』{クロード・サミュエル著、全音楽譜出版社、1975年}のP64〜65より引用。)

メシアンさんは、

「図式的にいえば、リズム的な音楽とは、反復や方形を忌み、結局において自然の運動、自由で不等分な持続の運動から霊感を得ているような音楽のことです。」とした上で、バッハの音楽にはリズムがない、とする。更に続けて、

「非リズム的な音楽でありながらリズミックであると思われているもう一つの顕著な例として軍隊の行進曲を挙げましょう。」

「絶対的に均一の時価で間断なく続く規則的な歩調での行進(歩行)は反自然的なものです。真の歩行は、極度に不規則に平衡をとっていくもので、様々な間隔で、何とか倒れるのを避けることから成り立っているのです。」

とする。そしてサミュエルさんから、

「では軍楽隊はリズムの否定だということですね?」

と問われると、

「絶対にそうです。」

とメシアンさんは答えます。

ここでの「平衡」と「自然」に、まず注視しておきたい。

ところでメシアンさんが深く分析する対象としたストラヴィンスキーのバレエ曲で踊った舞踊家ヴァーツラフ・ニジンスキーは、

「立っているだけで世界との格闘が起こっている」と書いている。

これは現代風に解釈すれば以下のような事だろうか。

即ち、立っている身体は、立っているだけで呼吸をし、重力に逆らい、平衡を保ちつつ立ち、全宇宙から到来する可能性のあるヴィールスと闘っている。そしてそうした中で免疫系の作動によって自らの身体の境界において個体性を形成し、更には主体性をも生成する側面を有する。

ニジンスキーとこのような認識を共有した上で、足で立ち、歩行・行進するものとしての「身体」を考え、その身体の生の3種の「平衡」が、いかに制御され、管理される中で、あるいは制御・管理されない中で実現されるかに問いを進めてみよう。

その3種の平衡とは、

(1)まず端的に立ち、歩行する中での、平衡である。立っているだけで、歩行するだけで、平衡を保つ為の制御、管理が脳神経系等でいつの間にか行われている側面がある。(それは「自然」に行われていると言えるのだろうか?)

(2)一方で踊ったりする際のリズムの平衡感覚は、民族によって、個人によって異なる、「ズレ」がある。それは身体が覚えている面がある。即ち脳神経系や1人の統治者が制御・管理していない場合が多々あるのである。

それは即ち個人の体内において、あるいは集団でセッション、儀式をする中で「自然」に発生する側面があるとも言える。その集団間の「間(ま)」、あるいは個人では「揺れ」や、俗に言う「グルーヴ」をそれぞれの個が、更には民族の集団で持っている。(その揺れやグルーヴが、上述の「いかにも自己主張ありげに身体を動かす」事として立ち現れていた可能性がある。)

(3)更に生命体、生体としての生を、個体として「自然」的に(?)存続する為の「平衡」は、アラン・レンベールさんの自著(『時間生物学とは何か』(白水社、2001年)の言葉をかりれば、生物リズム(生体リズム)の周期的変動・振幅(24時間とか1年とかの)において現れる。(例えばレンベールさんは、同自著の中で、「健常成人における免疫プロセスの既日および既日リズムが明らかにされた。」と述べている。つまり脳神経系から制御・管理されない部分を有する免疫系に関わる身体的リズムを、それぞれの個が、その体内に有していると考えられるのだろうか。)

こうした主に3種の平衡をとりあえず今列挙してみた上で、上述のこれまでの問いを検討する為には、まず(2)の「平衡」を、YMOが1970年代後半に行った、コンピュータという「機械」を使用した民族音楽のリズム分析を参照して考えたい。その上で(3)で述べた、「生命体(生体)」としての「身体」の平衡の定義を模索する準備を行いたい。

それではNHK ETVでかつて放映された『スコラ 坂本龍一 音楽の学校』という番組シリーズで、「グルーヴのないリズム」について、YMOの3人とピーター・バラカンさんが論じ合った事があったけれど、その時の教説・議論の内容で、今回の論考で重要と思われる部分の言葉を文字起こしして、番組内の動画で重要である部分の画像の写真を挟みつつ参照してみよう。(その番組の動画そのものは、今回の文章の下に、番組中で取り上げられたYMOの「Absolute Ego Dance」と共に、YouTubeでのものを貼り付けておきます。)

まず、アナウンサーによるナレーションで(YouTube画像の8分25秒付近)、

「音楽の持つリズムには、民族や時代によって微妙なズレがあります。

そして、そのズレを表現する為には、演奏者の経験や勘に頼らなければなりませんでした。

YMOの3人はコンピュータを使って、そのズレを数値に置き換えようとしました。」

とされ、1970年代後半のレコーディングスタジオでの細野晴臣さんの次の発言が示される。

「リズムのステップを微妙にずらしていって、あの、人間のノリを、ノリはね、心地良いノリっていうのに一番近づける事が出来るので、それをあの、今からやってみようと思いますけど。」

そしてYMOの「インソムニア」のリズムの音らしきものがスタジオで鳴るのが聴こえてくる。

その上で以下の主題が、再びアナウンサーのナレーションで示される。

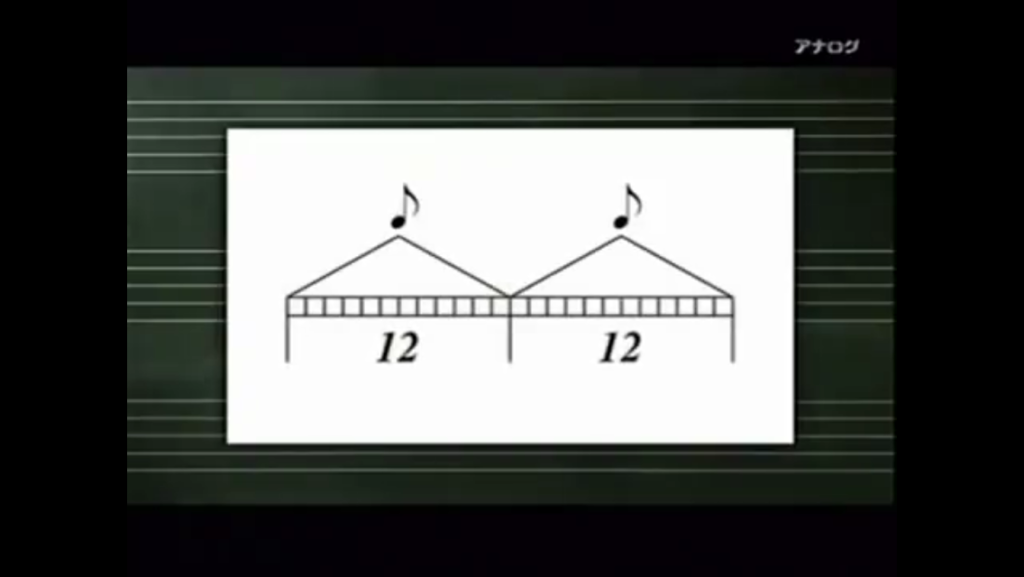

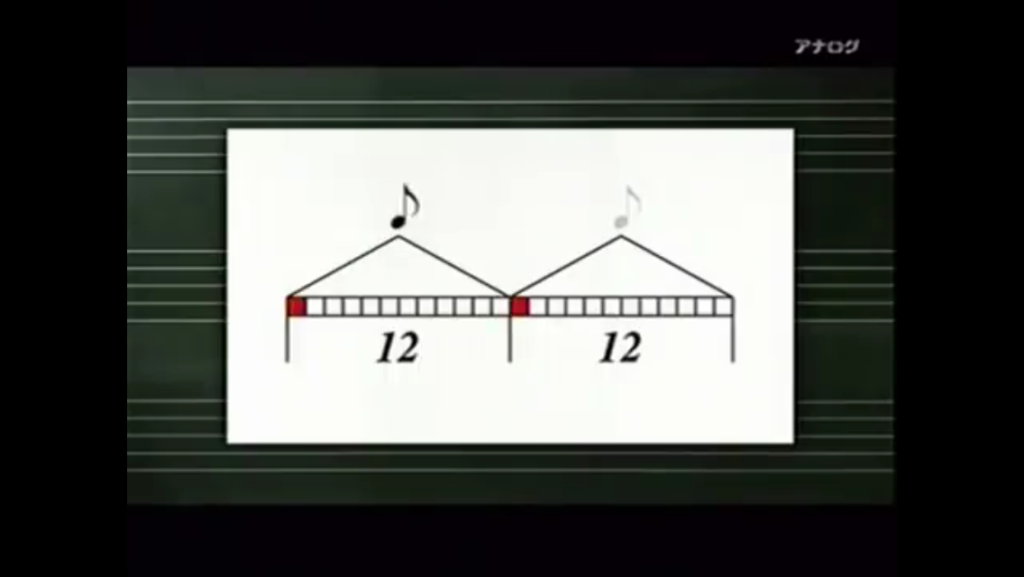

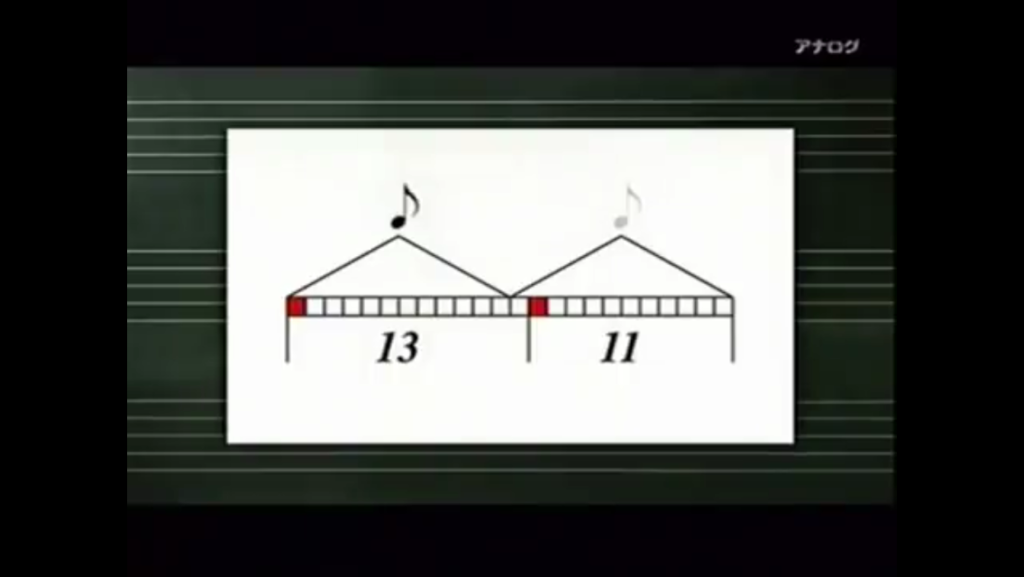

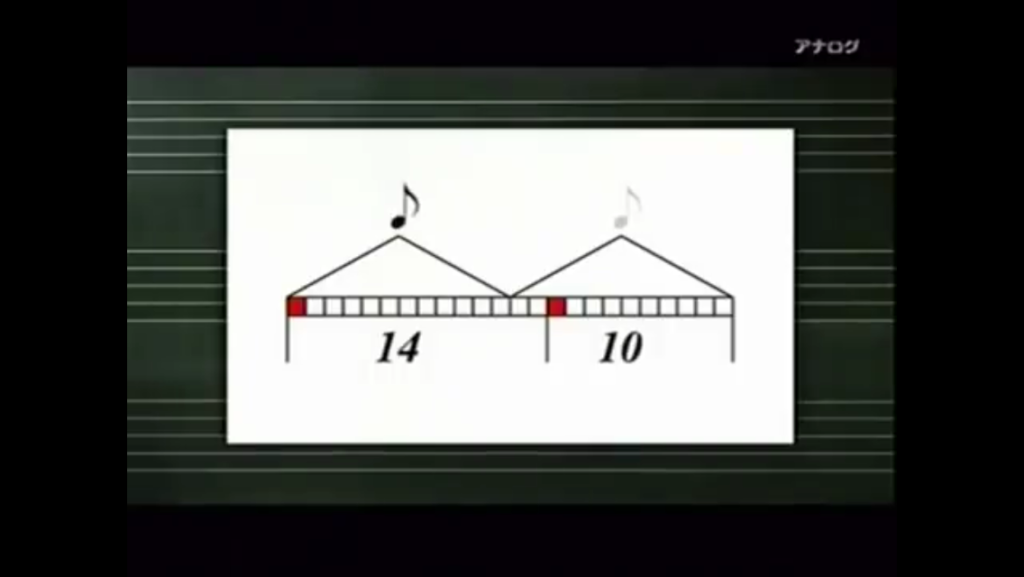

「ここからはYMOが当時行った、リズムの分析について学びましょう。

音と音との間隔を測る為、8分音符を12分割します。

最初は均等なタイミングで8分音符を鳴らします。

そして音が鳴るタイミングを微妙にずらしていきます。

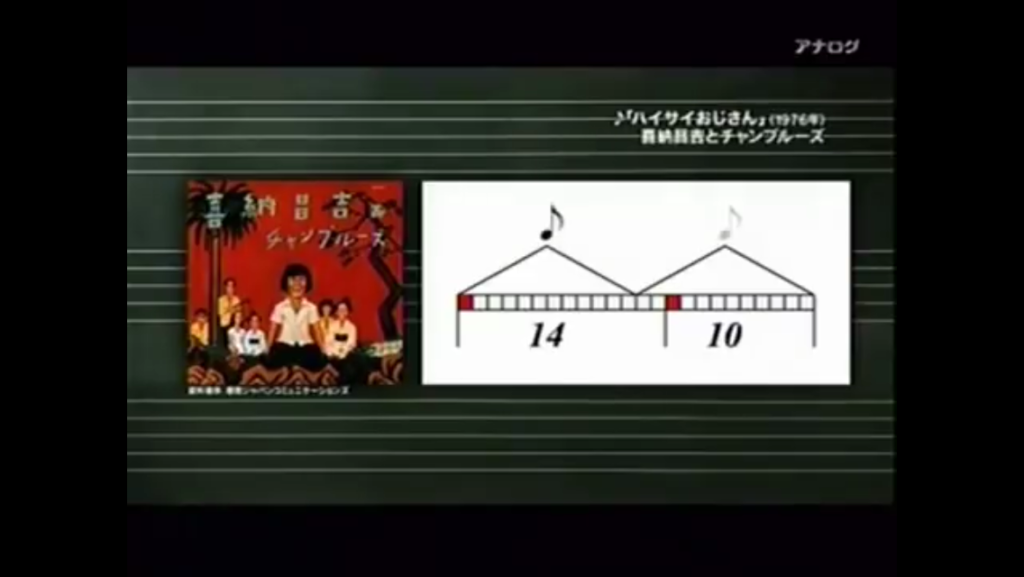

以上の方法論で沖縄の曲「ハイサイおじさん」を分析すると14:10の間隔でリズムが刻まれています。」

「ハイサイおじさん」分析の解説画面がここで出た上で、

「このように音と音との間隔を細かく検証することで、YMOは民族音楽のリズム感をコンピュータを使って表現することに成功したのです。」とナレーション。

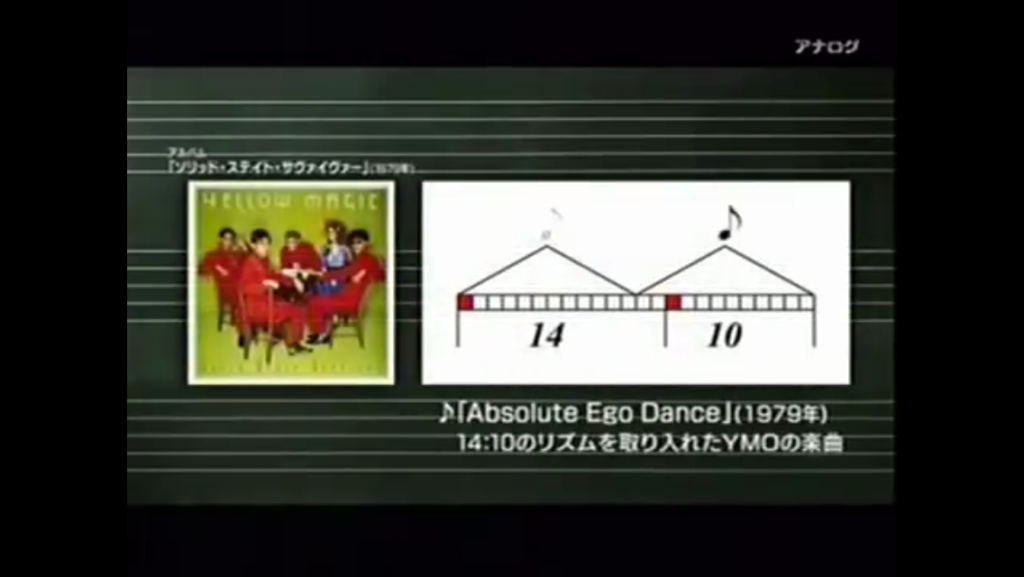

そして、更に、

『「Absolute Ego Dance」(1979年)

14:10のリズムを取り入れたYMOの楽曲』とのテロップと共に、当該の曲が流れる。

その上で、先に示されたのと同じレコーディングスタジオでの、細野さんの

「いろんな、あのリズムの間隔とかそういうものをね、あのお、分析して、ノリとかそういうものを出せるってことは、コンピュータの一つの特徴だと思いますね。」

というコメント。

そして2010年頃と思われるNHKのスタジオとおぼしき場所に戻って、上述のメンバーの以下の対話。

「グルーヴの音楽にあるような、そういうシンコペーション(番組内のテロップによれば、強調する拍の位置をずらしてリズムに変化を与えること)をコンピュータで作るように冒険しましたよね。」(ピーター・バラカン)

「うん」(坂本龍一)、「そうそう」(高橋幸宏?)、「その通り」(細野)

「ところが、極端に言うとハネテないのに、均等なのに、音色とか今度音の大きさでね、これは又グルーヴが出てくるって事がのちになってわかってくるだよね。それがわかってくるまで、ちょっと何年か経ったよね。」(坂本)

「そうだね。」(細野)

「シンセサイザーにベロシティ(番組内のテロップによれば、鍵盤の押し方で音に強弱をつける機能のこと)がなかったから、昔。」(幸宏)

「ベロシティ?」(バラカン)

「(鍵盤を)強く押せばそれだけ強くっていう。」(幸宏)

「普通の楽器を弾く時みたいに、大きさがコントロール出来なかったんで。

均等でも、これでもう、(坂本さん、ピアノの鍵盤を強弱をつけ、それに合わせて上半身を少し揺らしつつ)グルーヴが出てくるでしょう。

だから単に、その、遠さ(等差?)だけの、時間の、音の位置だけの問題じゃないという事がわかっていくわけですよ。面白いですねー。」(坂本)

私が上の(2)で述べたような「ズレ」や「揺れ」、更にそれに伴う「ノリ」「気持ち良さ」を、何対何という数値、音と音との間隔の比率(細野さんが、この放送の今回文字起こししたところの少し前で言っていた言葉で言えば「黄金比」)を、コンピュータによって分析し、リズムボックスとそれに連動したシンセサイザーによって、再現する。

いわば、普通はコンピュータで制御されないと思われがちな身体性を、或る「比率」(黄金比のような)から生じる「平衡感覚」(上の平衡の(2)で述べたような)において再現する。長年の経験とかカンではなく、そうした数値化された比率と、それに基づいたコンピュータ制御において、それぞれの民族、時代におけるズレを作る。

ここには微妙な問題が含まれている。即ち、そういうズレとかは、何からも制御されない、自由な主体性、個性の発露である、と多くの人々が思っているのに、コンピュータという機械による数値化を介した「制御」によって、むしろ実に上手く再現、生成してしまう。実はここには、はたして主体性とは? そこでの自由及び自由意志とは? という問題が出てきていたと見るべきではないだろうか。

ここでの生成を、「自然」なものと見るべきなのか? あるいはこの場合、「機械的」であることと「自然的」であることは、重ね描き得るのか?

そのようにその問題を変奏することも出来る。ここでの問題を、〈問いa〉としておく。

してみれば、更にここで注意すべきは、そこにただ忽然と「制御」があったわけではなく、上述の「身体性」と不可分な「平衡感覚」があった、という事である。この部分に関しては、上で引用したメシアンさんの発言に出てくる「平衡をとっていく」という事と共通点がある。(又、上掲の番組中の対話で出てくる、コンピュータ「制御」のリズムを導入した上で、ベロシティによる身体的「力」が、そこに重なっていた、という事も忘れてはならないだろう。)

しかし急いで付け加えなければならないのは、その「平衡」に接近していく方法論については、メシアンさんとYMOとではかなりの差異があり、その差異そのものが、今後検証すべき重要な課題を示唆している可能性がある、という事である。もちろんどちらかが良い悪い、高級低級という事ではなく。

その本格的な検討は後日に譲るとして、ここで一つ覚え書きしておきたい課題は、メシアンさんの言う「絶対的に均一の時価で間断なく続く規則的な歩調」での行進/歩行は、テクノポップの、リズムボックスやシンセサイザー、コンピュータという「機械」をシステム的に組み合わせて作る、或る種「間断なく続く規則的な」調子に当てはまるかどうかである。又そうした歩行を反自然とメシアンはしているが、この「反自然」と「機械」は同一のものなのだろうか? あるいは、こうした文脈での「自然」と「機械」は重ね描き出来るのか?

そして、その「機械」のシステムが、上述の「身体的」なものと別々のものか? とも問い得る。ここでの問題を、〈問いb〉としておく。

この〈問いb〉と上の〈問いa〉を合わせると、「ノリ」の機械的生成は「自然的」なものか、更にはそのノリは「平衡」感覚と不可分な「身体性」と重ね得るのか? というようにまとめることも出来るだろうか。

結論はここでは出せないけれど。

(もっともここで注意せねばならないのは、例えばメシアンさんの教え子とも言えるクセナキスが音楽を作る際のコンピュータの使い方と、テクノポップでのそれは相当に異なるということだろう。一概にコンピュータとか機械とか言っても、使い方でかなり様相が異なる。メシアンさんは、上述のYMOのようなコンピュータの使い方で作られたテクノポップを、「リズミックではありません。」と仰るか否か。)

しかしただ一つ、今の段階で忘れてはならないのは、YMO等のテクノポップのリズムが、メシアンさんの言う「軍楽隊」の行進曲のリズムとは異なるという事だろう。テクノポップは、一見(一聴?)、「均一の時価で間断なく続く規則的な」感じに聴こえてしまうから、軍隊のように、拘束されて自由がない精神性が内在していると思い込まれてしまう、あるいはかつて思い込まれてしまったのではないだろうか?

だからこそ、前回も書いたように、「軍国主義の日本による戦争が終わり、戦後民主主義とそこで成立していく人権により、戦前・戦時中から押し付けられていた既成の『型』を刷新する文化、表現を生み出してきた世代の」方々から、テクノポップは否定的に見られてしまったのではないか? まるで軍隊の行進曲のリズムのように自由のないイメージを、テクノポップに持ってしまったのではないか?

しかし良質なテクノポップを注意深く聴けば、上述の「ズレ」と平衡感覚を数値化して再現した上で、更にその先に行こうする、「自由」への深い分析がある事を、しっかりと感じ取れることが多いはずである。

その平衡感覚は、例えばサーフィンに喩えられるだろうか。

サーファーが、波に乗り、一瞬きれいに波の上で立ち上がる、あの時の平衡感覚。

例えばYMOに「コズミックサーフィン」という曲がある。私は上で「立っている身体は、立っているだけで呼吸をし、重力に逆らい、平衡を保ちつつ立ち、全宇宙から到来する可能性のあるヴィールスと闘っている。」と書き、更にそのすぐ下で「平衡」の3種の内、(1)を示したが、そうした宇宙とのコレスポンダンスを内含した上での「平衡感覚」がそれらと重なるのだろうか、と私は推測する。それはコズミックな感覚なのである。

メシアンさんが、その鳴き声を採譜した鳥は、翼によって「平衡」を保ち、空を飛ぶだろうが、人間はそういう翼を持たずして平衡を保ち、サーフィンのような「浮遊」をする事が出来るのだ。

ちなみに、柿沼敏江さんは自著『無調の誕生』(音楽之友社、2020年)の中で、「音楽が(私の注; 調性音楽に必要な)ドミナント(私の注; 属音、属和音)に向かう軌道を失ったとき、時間を継続するために別の道筋が必要となる。」とした上で、「それに類したものをつくることができるのは比率である。」とし、「たとえばフィボナッチ数列を使えば、適切な比率によって時間を区切ることができる。」とされる。そしてそのフィボナッチ数列が黄金比と近似の関係のある事をも示される。この「黄金比」は、正に上述の、細野さんが言っていたこととして挙げたものに他ならない。

更に「調性の機能が弱まり、一定の和声進行によって音楽を区切る必要がなくなってくると、分節のための別の方法が求められることになる。」とも柿沼さんは述べ、そうした中で、フィナボッチ数列の「比率」に目が向けられたのでは、とする。

テクノポップ自体は、無調音楽だったり、調性の弱まった音楽だったりするわけではないのかもしれないけれど、西洋近代音楽の調性音楽のガシッとした時間継続の方法論とは異なる何かが、YMOが分析した民族音楽にはあったとは言えるのかもしれない。

又更に考えられるのは、20世紀以降のいわゆる無調音楽が、必ずしも「ノリ」とか「心地良さ」に十分に拘っていたかは怪しいのに対して、テクノポップは、そのノリというような「快」とか「エロス」とも言えるべきことを、いわゆる調性音楽の時間進行で当たり前のように前提とされている引導役とは異なる「比率」(14:10というような)とそこでの平衡感覚に見つけようとしていた、という面白さがあったとも言える事だろう。

ところでこうした「平衡」に関連して、「形式」について興味深い位置付けがあるようなので、次回はその事を考えたい。

それは福居純氏の著書『デカルトの「観念」論』(知泉書館、2005年)での「形式」についての定義との関連において、行われる。

今回はその定義を引用、提示はしておきたいと思う。

「〈形式〉とはたしかに〈動きの停止〉のもとに捉えられる概念ではあるが、しかし、それは〈動きから差別される静止〉を意味するのではなく、いわば〈一瞬停止したかにみえる動き〉を意味する。たとえば、全速力でまわるコマは一瞬停止しているかにみえる。あるいは、体操競技においては〈フォームの完成〉ということが語られる。このように、〈形式〉は本来〈動きの完成〉として概念されるのである。動きが一瞬停止したかにみえるほどまでに完成したとき、〈形式〉が語られるのである。」(P13)

ここで述べられている「動きの完成」は、上述のサーファーの完成された「立ち」の動作に通じるし、「一瞬停止したかにみえるコマ」はいわば一瞬「平衡」を保って停止していると言える。

こうした動きの完成としての「立ち」及び「平衡」と「形式」の関係性について考えるのが、次回の課題であります。

そうした思考の中で、今回の拙い論考の通底にある「個」、「主体」(「Absolute Ego」との関連で書けば「自我」{ルネ・デカルトに端を発する近代的な自我?})、そして何よりも「型」について、更に思索をブラッシュアップする方向を探りたいと考えております。

その先に、上述の〈問いa〉と〈問いb〉の、問題としての輪郭が見えてくればいいと目論んでいる次第です。(なお「形式」と「型」との違いは勿論あると思われますが、ここではまだその事への言及を控えさせて頂きます。)

NHK ETV『スコラ 坂本龍一 音楽の学校』シリーズの「グルーブのないリズム」について論じれた時のYouTube映像

この映像で取り上げられているYMOの「Absolute Ego Dance 」