矢崎秀行

スサノヲと中上健次③

ボブ・マーリー、本名ロバート・ネスタ・マーリーは1945年2月、ジャマイカのセント・アン教区ナインマイルズに生まれた。中上より一つ歳上である。父親は英国生まれの白人、母(デボラ・ブッカー)は現地ジャマイカの黒人女性である。父が61歳、母が18歳のときの子で、建設業を営んでいた父がマーリー10歳の時死去すると、仕送りを絶たれた母は生活のため首都キングストン郊外の「Trench Town(トレンチタウン)」と呼ばれる地区に移り住み、彼はそこで育つことになった。トレンチ(溝)タウンとは、排水溝を埋め立てて出来たことから名づけられた名前で、現在もそうだが、ジャマイカの代表的な貧民街である。この街の多くの少年がそうであるように、マーリーも典型的なルードボーイ(rude boy)(不良)として育ったが、そのうちに不良仲間とバンドを組んで音楽を演奏するようになった。いくつかのバンド名の変遷があるが、彼が強くこだわったのは「痛みを嘆き泣く=Wailing」という言葉である。「Wailing Rude Boys」、「Wailing Wailers」、そして「ボブ・マーリー&ウエイラーズ」へ。

「そう最初は嘆きさ。嘆きから始まったんだ」。かつてボブ・マーリーは音楽雑誌のインタヴューにそう答えている。1974年からは「I Threes」という黒人女性3人のコーラス隊が加わる。マーリーのメインボーカルを囃すように、鼓舞するような女たちの声である。

ウエイラーズがメジャーになったのは、クリス・ブラックウェル(1938~)というアイルランド人とディアスポーラ(離散ユダヤ)系コスタリカ人の父母を持つ英国生まれのプロデューサーがジャマイカでわずか1000ドルで立ち上げた《アイランド・レコード》と出会ってからのことである。アイランド・レコードはオルタナティブ(もうひとつの)音楽の中心としてその後、世界的な名声を博することになる。ケルトの血を喚起させるあのアイリッシュグループ《U2》もアイランド・レコードである。ブラックウェルは、英国のジャマイカ移民コミュニティへのレコード販売などを通じて英国でも地歩を築いていったのである。当然ながらウエイラーズにとって英国進出は大きな意味を持った。例えば、1970年代後半、折からのロンドン・パンクミュージックムーヴメントの隆盛にボブ・マーリーは触発され、後期の代表曲のひとつ《パンキイ・レゲエ・パーティ(Punky Reggae Party) 》などが生まれたのである。

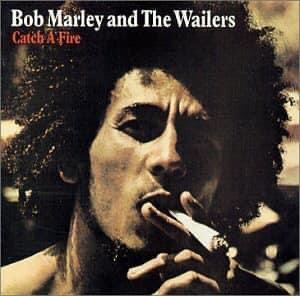

いずれにしても、アイランドレコードから《キャッチ・ア・ファイアー(Catch a Fire)》をウエイラーズはリリースし、音楽シーンに広く知られる存在になっていったのである。このアルバムにはマーリー初期の代表曲《コンクリート・ジャングル(Concrete Jungle)》などが収められている。

「俺の足は鎖につながれているわけではないが、自由じゃないんだ...」

彼が少し鼻にかかったくぐもった声で歌うこの曲を、私は今でも時々深夜に聴く。マーリー自身が“ゲットー(本来はユダヤ人貧民街)”と象徴的に呼ぶ、その音楽の出自の場所「トレンチタウン」。ユダヤとアイリッシュの血脈を持つ、英国人クリス・ブラックウェルを媒介にして、ボブ・マーリーとロンドン・パンク、そしてU2もつながったのである。ジャマイカ・キングストン―ロンドン―ダブリンの三都市はディープでオルタナティブな紐帯をもつことになった。

スサノヲと中上健次④

さらに、1977年、このウエイラーズの新作アルバム《エクソダス(脱出)》を熊野山中で、自動車を運転しながら聴き、深く感動していた日本の小説家がいた。言うまでもなく中上健次である。

中上健次はこの年、音楽関係者から《エクソダス》のテープをもらい、偶然のことからボブ・マーリーを知ることになった。

「たまたまレコード会社が《エクソダス》のカセットテープを送ってくれて、ひと夏、車のカーステレオでかけていたんだ。ちょうどその夏は日本のゲットーを取材して回る仕事に取り組んでいて、山また山のところを車で走りながら、レゲエをずっとかけている。ちょっと感動的だったんだ」(中上のボブ・マーリーインタヴューから『アメリカ・アメリカ』1985年に収録)。

ちなみにこの日本のゲットーの取材とは、朝日ジャーナルに連載した『紀州 木の国・根の国物語』(1977~78年)のことである。

マーリーのレゲエに傾倒した中上は1979年4月のマーリー唯一の日本公演を東京・渋谷公会堂に聴きに行き、さらに同年、アメリカに数ヶ月滞在した際には、全米ツアー中の彼をサンフランシスコのモーテルに車で訪ねてインタヴューをしている。それがこのボブ・マーリーインタヴューだ。

しかし、中上は何故これほどまでにボブ・マーリーにこだわったのか?

まずあまりにも明らかなことは、中上がいつもそこに立ち返り創作の根源とした《路地》とボブ・マーリーが自己の歌の源泉とした《トレンチタウン》がまったくのアナロジーであったことである。というよりももっとストレートに二つは同じものと中上は感受していたはずである。

先のボブ・マーリーインタヴューで中上はマーリーにこう問うている。

「大事なのは音楽がどこから出てくるかということですね」(中上)

「そう、(音楽は)ゲットーから出てくる」とマーリーは即座に答えている。

もちろんマーリーにとってのゲットーとはトレンチタウンのことである。彼にはそのものずばりの『トレンチタウン』という曲もある。その中でマーリーは「俺たちはトレンチタウンからやってきた!!」と繰り返し繰り返し、ムキになって歌っている。“嘆き”ながら、しかし一方でその街がまとうものを強く肯定しながら、正負併せもつようなポリフォニックな声でムキになって歌っている。

ウエイラーズが世界の何処の都市に行っても、公演の最初にMCに「ジャマイカのトレンチタウンからやってきたボブ・マーリー&ウエイラーズ!!」と紹介させていたことは有名な話である。レゲエのライブ名盤と言われている『Live!』(1975年)を聴けばこの冒頭のアナウンスを聴くことができる。MCは「Trench Town Experience(トレンチタウンを体感しようぜ!!)」とまず聴衆に呼びかけている。

「音楽や文学はゲットー(路地・トレンチタウン)から生まれる」という確信を中上とマーリーは共有していた。その意味では二人は音楽を媒介にした同志、血を分けた一つ違いの兄弟ともいえる存在である。

*編集部より/このシリーズは全4回で、⑧までの掲載を予定しています。