矢崎秀行

スサノヲと中上健次⑦

つい連想してしまうのだが、それはあたかも奄美沖縄の《おなり神信仰》を私たちに想起させる。《おなり神》は兄弟を守護するとされる姉妹の霊威のことである。沖縄学の父・伊波普猷(1876~1947)が見出し、民俗学者の柳田國男(1875~1962)が「大和と琉球に共通した古代信仰」と考察した信仰である。日本の基層にある母系社会では、エケリ(兄弟)よりオナリ(姉妹)の方が霊的に優越し、魂の純度が高いとされているのだ。

また中上の長女で作家の中上紀(1971~)は「中上健次は『南の記憶』で、南の母系社会では男は“アイヤ”(熊野古座の言葉で兄を意味する)としてしか生きられない」と発言した旨をエッセイに書いている(文藝別冊・中上健次特集2002年)。

こうした指摘は単に民俗学的な興味に留まらず、中上健次を深く理解する上でも重要なものと実は私は考えている。

これと関連するが、初期の中上作品『枯木灘』(1977年)では、小説の中に、新宮の盆踊りの時に歌い踊られた《兄妹心中》という盆踊歌・くどき歌が出てくる。20歳の頃この小説を読んだ私は、物語のストーリー以上にというと怒られてしまうかもしれないが、この盆踊歌(くどき歌)に強いインパクトを受けた。

そのさわりは、こうである。

「国は京都の西陣町で 兄は二十一その名はモンテン

妹十九でその名はオキヨ 兄のモンテン妹に惚れて・・・・・」

前作の芥川賞を受賞した小説『岬』(1975年)の最後で、主人公の《秋幸》が異母妹《さと子》と関係を持ったことの流れの中で、中上はこの歌を書き入れたのだが、それにしても実際の新宮の盆踊歌でこのような現在なら共同体の禁忌に触れるかのような歌が公然と歌われていたことは、やはり驚きである。

けれども近親相姦・タブーの侵犯というある意味で近代的な意識ではなく、日本の古層、母系社会の《おなり神信仰》の文脈で考えると、これはその一種の“変奏曲”として理解できるのではと思われる。実際に新宮の共同体社会は長い間、《兄妹心中》を受け入れ伝えてきたのである。やはり先祖供養、祖霊送りの盆踊歌であったことが大きいと思われる。例えどんなに変化を被ろうと《兄と妹という特別な聖なる関係》の骨格が崩れない限りは、共同体に受け入れられたということだろう。むしろ《兄妹心中》という禁忌を犯すようなイメージを歌い踊ることで、兄と妹の聖なる関係がより明確に浮かび上がる。中上がいう「南の記憶」が潜在するような新宮の地では、妹が兄を守る《おなり神》の古層が残響しているような盆踊歌は人々の心の琴線に触れ好んで受け入れられたのだと考えられる。

祖霊を迎え送るお盆の晩に、《兄妹心中》を集団で歌い舞うことで、意識の底に沈んでいた古層の記憶は、いくらかのエロティシズムを伴いながらまざまざとよみがえるのである。

そしてここで重要なことは、《兄弟心中》は新宮でも被差別集落での盆踊りで歌われたということである。おそらく日本の《古層》はそこでこそより強く残響したということだろう。

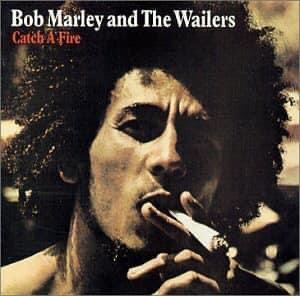

熊野の男・アイヤ(兄)としての中上健次のおなり神が、異父姉であったのか誰であったのかはわからないが、地球の裏側の南島・ジャマイカの共同社会にまで拡張できるのは、マーリーとアイ・スリーズの関係をみても確かで、その意味では南方の母系社会の原理は国の違いを超えて実例をもったということだろうか。

スサノヲと中上健次⑧ 終わり

さて、最後に冒頭の吉増の中上健次・七回忌追悼詩『白いようなこの夏に彼の声がふと聞こえる気がする』へもう一度戻ろう。

改めて読むとこの詩は現代小説家への追悼詩にもかかわらず、すべてのベクトルが日本の《古層》に向いていることに気づく。

「秋幸」や「奇蹟」のようにその小説の主人公やタイトルを読み込むとともに、「浦島児」「速戸」「浪ノ音」「速玉」「海の坂」「常世」「浮島」などの言葉は読むものに海の向こうの日本の古層を思い出させる。海彼の古層である。歴史と呼ぶより《古層》という言い方がしっくりいく詩語である。表記にしても「粒焼居手居多(ツブヤイテイタ)」は明らかに万葉仮名を意識した表現なのだろう。こうした文脈の中で「甘い、息をとめられるような、香り」といったフレーズを読むとエロティックな感触とともに、タジマモリが常世から持ち帰った「トキジク(時軸?)の香の木の実」をつい思い出してしまう。「おおよ」「だからって何なんだ、判らない」は中上の口振りだったのだろうか、前述の《記憶》の言葉たちの間から、生前の彼のリアルな野太い声が突然聞こえてくるような印象である。

吉増は「貴方(あなた)の暴暴(あらあら)しくってsweetな心の花の茎が揺れている」「貴方の耳には、常世で聞いた“浪ノ音”が、響いていたんだね」「貴方は、奇蹟の海の子/ウラシマゴ(浦島児)だった」と中上に呼びかけている。

私は此処でこれらの詩語からどうしても《スサノヲ神》を思い出さずにはいられない。イザナギの禊とともに生まれた《三貴子》(アマテラス、ツクヨミ、スサノヲ)のひとり、スサノヲである。スサノヲは《貴子》であるにもかかわらず、「海を治らせ」という父の命に服さず、八束髭が伸びるまで「母に会いたい」と哭きいさちり、高天原では乱暴狼藉を働いて追放され、最後に根の国に鎮まった“罪の化神”である。《貴子》に呼びかけるように中上に「貴方(あなた)」と語りかける吉増は、「暴暴(あらあら)しく」「常世で聞いた浪の音」「奇蹟の海の子/ウラシマゴ」などの詩語をつないで、中上を貴子にして罪の化神・スサノヲに重ねていることを明らかにしている。

くり返すが追悼詩で吉増は一貫して、日本の古層の文脈で中上を捉えている。このことは彼が中上及びその文学的な営為を《古層に繋がり、それに接触していた文学》と把握していたことを示している。またそのことが中上文学の重要性だと認識していたということである。

確かに中上健次は日本を代表する現代作家だが、母系社会を基層にもつ《熊野のアイヤ(兄)》であり、そして何よりも現代の《スサノヲ》であったと私は理解したい。

何故なら1992年7月、死の一ヶ月前に飛行機で熊野に戻った中上は、上空から熊野の山と川と海を見て“哭きいさちった”からである。

熊野の地と同様に聖と俗を内部に取り込みながら、他に類を見ない汚穢にまみれた書記を続けたこの作家は、生死をともに包含する根源の国=根の国、喜怒哀楽にまみれた世俗と地続きの異界=根の国に行く直前に「妣(はは)の国が恋しい。妣に会いたい」と哭きいさちり、自己の出自を明らかにしたからである。(終わり)