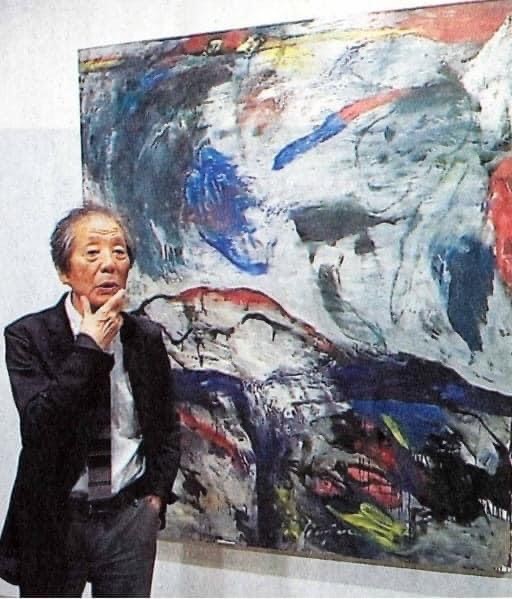

矢崎秀行

現代日本の洋画界の長老・野見山曉治(ぎょうじ)氏は今年6月22日に亡くなった。

102歳の天寿を全うされた。

福岡の炭鉱町に生まれた彼にとって「炭鉱」は絵画のモチーフというよりも、故郷そのものだった。

福岡県嘉穂郡穂波村(現・飯塚市)に生まれた野見山は、質屋を営んでいた父親が1927年、「昭和炭鉱」という小炭鉱を手に入れたのを期に、炭鉱と深く関わることになる。

父の跡をついで炭鉱で働く可能性もあったが、中学時代の美術部の恩師の強い勧めがあり、美術の道へ。上京して東京美術学校(東京藝大)へ入学した。

渡仏前、1951年ごろには、盛んに「炭鉱風景」を描いた。

以下は、「‘文化’資源としての<炭鉱>展」図録掲載の石橋尚のテキストである。

「仮に炭鉱絵画というものを、坑夫自身が描いたものと、画家が対象として炭鉱を見出したものに二分するならば、野見山の作品はその丁度中間に位置するだろう。自身は坑夫にならなかったものの、極めて身近な環境に育った野見山は、まず幼少時の炭鉱体験を意識に刷り込みながら、後に絵画の主題として炭鉱を再発見する」。

写真①は「遠賀川」1992年 97.2×130.5 直方市蔵

②は「ぼくが生まれた川オンガ」1992年 89.4×130.3 田川市美術館蔵

この2点は2009年暮れの「‘文化’資源としての<炭鉱>展」の出品作で、私は会場の目黒区立美術館で初めて見、強く強く心に残った。美術館2階のメイン会場の入ってすぐ右側壁面に並んで飾ってあった。

この黒々とした絵画に私は魅入られてしまい、どうだろうか、20分くらいは立ち去りがたくずっと見つめていたと思う。夜の遠賀川の印象である。炭鉱地帯を流れる遠賀川は、炭鉱最盛期には川が石炭煤で黒く濁って流れていたという。

その黒い風景の川面に月光があたり、「川筋が銀色に輝いている」印象だった。けれども近づいてみると、ホワイトが塗ってあるだけで銀色は使っておらず、私はビックリしてしまった。

2点とも1992年制作で、野見山72歳の時の作品である。つまりこれも、野見山曉治の「のっぴきならない記憶の中の遠賀川」を描いた作品なのである。

「ぼくが生まれた川オンガ」というタイトルは、このことを直截に示す。記憶画なのである。黒と 「銀」がその記憶を見るものにもまざまざと喚起する。

日本近代の歩みの中で、勃興し、栄え、人々の暮しを支え、また様々な悲しい事故を引き起こしながら滅びていった炭鉱の記憶。

野見山曉治は母校・東京藝大で教鞭を執り、文化勲章も受けた。

学芸員は、おそらく別の代表作をあげ、戦後の美術史の中に野見山を位置つけるだろうが、「私にとっての野見山曉治」はこの2点の、彼の炭鉱の記憶と結びついた遠賀川の黒々とした風景なのである。

72歳で描いた、「ぼくの生まれた川オンガ」ということである。

……………………………………………..

(矢崎秀行・評論家、写真家)