矢崎秀行

スサノヲと中上健次⑤

けれども、ジャマイカのトレンチタウンと新宮の路地には大きな違いがあった。負を負った被差別地域であることは共通するものの、トレンチタウンは今なお続く被差別の貧民街だが、新宮の路地は中上がマーリーを知った1977年ごろには区画整備計画が始まっており、路地は消滅に向かって動き出していた。

さらに中上自身とマーリーにも違いがあった。中上は路地で育ったものの、6歳の時には中上七郎と暮らし始めた母・ちさとに連れられて、春日地区を母と二人で“脱出”している。そして実際に路地に残されたのは、11歳年上の異父兄・木下行平(いくへい)と異父姉たちである。

複雑な家庭だったにせよ、日本の高度成長期、新興の土建業者となった義父・中上七郎の経済的な庇護のもと中上健次は小学校から高校まで過ごすことになる。路地に取り残された木下行平には複雑な感情があったに違いない。時折、新宮市野田に移り住んだ母の元を訪ね、母をなじり暴れたと伝えられている。

この異父兄が中上が13歳の時、3月3日のひな祭りの日に24歳で自殺する。中上健次は生涯のある時点で、《路地》を文学表現の基盤にすることを決意した小説家である。けれども何らかの形で路地を対象化する方途を持たなかった木下行平は路地を実態として生きるしかなかった。少し誤解を招きそうな言い方だが、6歳から中上健次は必ずしも路地を実態として生きてはいない。より正確に言えば被差別の路地と人々に日本で初めて文学的な表現を与えた作家である。

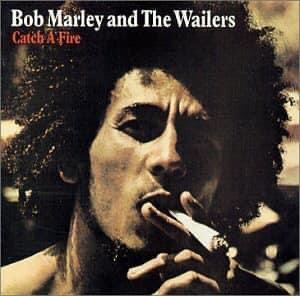

ボブ・マーリーは世界的なレゲエのスーパースターに駆け上ったが、10歳からトレンチタウンを実態として生きたポップスターだ。バンド仲間のピーター・トッシュ(1944~87自宅で射殺される)もカールトン・バレット(1950~87自宅前で射殺される)も、バニー・ウエイラー(1946~)にしても元々はトレンチタウンのルードボーイ達である。

マーリーの死を聴いた時、中上は路地と実態的に結びついていた者の死、もうひとりの一つ歳上の兄が死んだと感じたのではないだろうか。路地に生きる運命を思い、血を分けた兄弟にまた死なれた、と思ったのではないだろうか。

中上健次は6歳で《路地》をエクソダス(脱出)できた少年だったが、ボブ・マーリーは10歳で経済的に困窮した母に手を引かれて、ナインマイルズからトレンチタウン、つまり路地へやってきた少年だった。アナロジーで論じられるといっても、その境遇の方向は真逆に進む。けれども真逆だからこそ、中上はマーリーにより強く共感したのだと私は想像する。自分が抜け出た路地の奥から聴こえてきた嘆きの声(Wailing)に彼は深く感動したということだろう。

スサノヲと中上健次⑥

また同じくらい重要なことは、ジャマイカという「南」のカリブ海に浮かぶ島で生まれたマーリーのレゲエは、中上がまとう《南方性》とおそらく強く、そして深く共振していたということである。中上は母の生まれた《古座》が沖縄の《コザ》と音が同じことにこだわり、また同郷の《南方熊楠》の名があまりに南方的な響きに満ちていることに強い嫉妬さえ示していた小説家である。

たぶん複雑な混血状態を示す南島ジャマイカの黒人、有色人種社会では、その根底のところで南方的な《母系社会》が成り立っていたのだろうと私は想像する。あてにならない父親と違って、そうした社会では母や姉や妹たちは、息子や男兄弟を身をもって懸命に守った。ボブ・マーリーとウエイラーズの黒人女性3人のコーラス隊、アイ・スリーズとの関係とはそうしたものだったに違いない。CDでは単なるハーモニー隊に聞こえるかも知れないが、実際の公演ビデオで赤・緑・黄色のラスタカラーの衣装を身にまとい、マーリーの隣で調子をそろえて踊りながら彼を“囃す”姿を実見すると妹たちが兄を鼓舞しているような感覚を実感することが出来る。彼女たちは、パワフルだがどこか危ういマーリーを確かに鼓舞し守っている。3人の中にはマーリーの妻リタ・マーリーと、アフリカ・ジャマイカの女性たちに強く支持された名曲『ブラック・ウーマン』(1980)を歌った聡明なジュディ・モワット(1952~)が含まれている。

熊野を「南」の記憶を背負った地、根底においては母系社会の根を持つと見なしていた中上とボブ・マーリーの間には、路地とトレンチタウンの空間的なアナロジーだけではなく、こうした《南島》の母系社会の伝統構造においても重要な類似が成立していたのではないかと思われる。歴史的な深度をもった、両者に共通の構造と言ったらいいのだろうか。

*編集部より/このシリーズは全4回で、⑧までの掲載を予定しています。