田中聡

〈3〉始まった途端に終わっているようなものだった

坂本龍一さんは「月刊カドカワ」1988年7月号(角川書店)に掲載されたご自身のエッセイで、リニアな時間について、以下のように述べている。

「子供のときから、僕の音楽は、始まった途端に終わっているようなものだった。自分でつくるものは、どうやってもリニアな時間が継続していかない。始まった途端に終わっているという、終わりの予感は、ある時期までミニマルの感覚だと思っていた。しかしミニマルのある1点の切り口には、金太郎飴のような2次元的構造があるだけで、あらゆる時間がグシャッとたたみ込まれているホログラフィックな夢の時間とは異質だ。

この似て非なるものへの深い欲望が、リンチ(筆者注;映画監督・デイヴィッド・リンチのこと)と僕の共通の夢ではないか。

いまのテクノロジーでは、その一瞬はつくりだすことはできないから、僕たちは仮に、音楽と映画という、非常にリニアな2次元的世界を借りて翻訳しているのではないか。」

リニアな時間が続いていかない、「始まった途端に終わっているような」音楽、それは私見によれば、1984年発表の『音楽図鑑』所収の「Replica」(以下にこの曲のYoutube映像を貼り付けました。)のような曲だと考えられる。

その「Replica」について、坂本さんは以下の如く述べている。

「作家自身による複写画。意訳して自己複写と言える。自己と自己複製の差異と反復が無数に繰り返され、始まりから全く停止している。」

そして、そのような「始まりから全く停止している」「始まった途端に終わっているような」曲は、「どうやってもリニアな時間が継続していかない。」と坂本さんはするのである。

「Replica」は、坂本さんの手によって弾かれている部分もあるものの、その基底には機械的な操作、制御による「反復」がかなりの部分で基調となっているが、それがリニアな時間の継続とは異なるもの、リニアな時間ではないものを表出している、と1980年代の坂本さんは考えていると私は推測する。

又、自己と自己「複製」が無数に繰り返される、という形で「複製」が、その表出に関わっているとも(勿論、この「複製」は、自己複製といったコンセプトで語られており、機械的なものの複製とは異なるニュアンスがある。しかし、機械の音がマシーンの制御により複製されている感じが、「Replica」のような曲には確実にある、と私は考える。)。

ところが、比較的最近の坂本さんの発言、具体的には先にも述べた『音楽と生命』(2023年、集英社)での福岡伸一さんとの対話においては、リニアな時間とは異質なものの表出を、「反復」「繰り返し」の”ない”、「複製」芸術とは異なるところで行おうとしているように受け取れるようにも考えられるのである。

例えば、「始まりがあって終わりがあるような一つの時間ではなくて、複数の時間が同時進行し、永遠に『繰り返し』が起きないような音楽を作ってみたいなと思っています。」と、その対話において坂本さんは述べている。「9・11をきっかけに、線形ではない音楽を求めるようになった」「線形の時間感覚を持てなくってしまった」と述べた上で。

反復し同じ事を繰り返す中で、どうやってもリニアな、線形の時間が継続していかない音楽を作って「しまう」事(1980年代の坂本さんの発言に表れているような)と、(ニューヨークの9・11の同時多発テロ以降)線形ではない音楽を求める中で、永遠に「繰り返し」が起きないような音楽を作って「みたい」と意志する事の接点はあるのだろうか?

かつて私は、「Replica」のような曲に、機械的操作による同じ事の繰り返し、反復に、むしろアナーキーで非統合で、リニアな時間の枠からはみ出るようなパラドキシカルなものを感じ取り、そこに面白さを認めたのであった。もちろん、最近の、例えば同じ事を二度と繰り返さないようにプログラミングされた「Disintegration」(2016年発表の『async』所収。非統合を意味するタイトルのこの曲も、以下にYoutube映像を貼り付けました。)のような曲も私は、坂本さんご本人も述べておられる如く、リニアな時間が持続していかない何かをたしかに感じ、それはそれで面白く、又美しいとも思うものであるが。

しかしそれでも、以下のような事をどうしても問いたくなってしまうのだ。

リニアな時間をめぐる、1980年代の坂本さんの主張と、上述の如き、ここ10年以内くらいの坂本さんの発言、表現の、一見異なるように思える内実から、坂本さんが次第に異なる境地へと変化していった、と総括して良いのか?(又、その変化の道程は、上述の対談本での福岡さん流の言い方にするならば、一度は機械的な制御による繰り返しの音楽を突き詰めたからこそ立てた山頂から、更に異なる山の尾根へと進んでいったものなのか?)

それとも一見異なるようでありながら、同じ世界を、ただ違った視点から描き出そうとしているのか? 異なる視点からのその描出は、大森荘蔵さんがご自身の哲学論文で良く使われた表現を用いれば、「重ね描かれる」ものなのか?

あるいは、私が前回使用した大森さんの表現を使えば、「状況に応じて千変変化する斑なパターン」の二つの側面に過ぎないのであろうか?

もしもう一度坂本さんに質問させて頂く機会があったら、これらの辺りを問い質してみたかったが、それはもはや叶わない。私がバトンを受け取ったつもりで、拙い思考を働かせるしかない。

これ以降、その事を試みたいのだが、その手段としては、前回述べた事と重複するが、まず坂本さん、大森さん共に、ご両人が対談された時からは、時間についての考え方が転回していった、この事を深く考慮したい。ここまでを第1段階とする。

そしてその考慮の次の段階としては、大森さんの転回において、「音」「音楽」は如何なる意味を有するか? あるいは理論的拠点であったか、更には音楽家である坂本さんとの対話はどのような思考の種を大森さんに残した可能性があるのか、を考えたい。これが第2段階。

その上で、ではとって返してその大森さんの転回が、逆に坂本さんの音楽の位相に如何にいかに関わるのか、関連付けられるのかを考え、上述の私の問いに展望を与えたいのである。これが第3段階。

そこでは、前回予告したような光行差のような「視覚」的現象と「身体」全体との関わりが重要となる。

そして今回は、上述の第3段階のとば口くらいまでを考えたいのである。

ところで坂本さんは、上述のエッセイにおいて、リンチの撮った映画『デューン』に言及しつつ、以下の如く、「一瞬」について、上で引用したのと同じ表現を使用している。

「『デューン』も、古代、叙事詩時代と中世、現在それに西暦10091年という未来とが、一瞬の中にグシャッとたたみ込まれている。」

この、「一瞬の中にグシャっと」という表現(この節の冒頭での引用中の表現では「あらゆる時間がグシャッとたたみ込まれている」)は、大森さんの瞬間への表現に通じるものがある。以下では、この坂本さんと大森さんが、「瞬間」とか「一瞬」という事について、どのような共通した感性をかつて持っていたかを考え、その上で、転回した部分がもしあったとしたら、どのようにようなものだったかを考えてみよう。

〈4〉瞬間ではぜんぜんありません

大森さんは、『音を視る、時を聴く』(1982年、朝日出版社)(以下、『音視』と略す)の第1講において、〈今現在〉を知覚し、的確に表現することについて、「分解能」という概念によって以下の如く試行している。

「空間的な分解能のことと、時間的な分解能のことを考え合わせると、現在・過去・未来はある狭い幅において、混在しているんじゃなしに識別不可能の形で癒着していると私は思います。」

(筆者注;

「分解能」とは、『音視』の用語解説によれば、「観察あるいは測定する対象が、空間的または時間的に近接している場合、どの程度まで離れていれば相違なるものとして識別できるかという器械の能力を表わす量。」「分光器では、相接近した二本のスペクトル線を分離できる度合のこと。」という定義が与えられている。そしてここでの「器械」とは、顕微鏡等を指していると考えられる。

因みに或る論文(「原子分解能ホログラフィーによる三次元像再生技術の最近の進展」。林好一,松原英一郎の両氏による論文。「日本結晶学会誌45」に、2003年に発表された。)によれば、「ホログラフィーとは、物体を三次元的に記録・再生できる撮影技術のこと」とのことである。更に「1948年、電子顕微鏡の分解能向上を目的とし、ホログラフィーはハンガリーの物理学者であるGaborにより考案された。」と同論文にはある。つまり大森さんの「分解能」の話は、後年に坂本さんの述べる「ホログラフィー」の話に、歴史的、原理的な意味でも通じている。

「音視」の第1講でも、顕微鏡の分解能の話を、大森さんは話している。

「千分の一秒のタイム・ラグを挟んでの二つの音と、タイム・ラグなしの二重音が違った音として聴こえるということ」の文脈において。

なお、坂本さんが、上述のエッセイで「ホログラフィックな夢の時間」と仰っている時の「夢の時間」とは、かつて高橋悠治さんと坂本さんとの対談本『長電話』(1984年、本本堂)に収録された、悠治さんの発言の中の、オーストラリアのアボリジニの概念「ドリーム・タイム(夢の時)」から取られたものであると思われ、その事は興味深いのであるが、今回はその事には触れない。)

ここで、この「分解能」を概念として使用したのは、現在只今という時間がどこかに表層的に点的時刻としてあるのではなく、流動的でぼんやりとしている事を表現する為である。そのような「流動」を踏まえつつ、大森さんは次のようにも述べる。

「私は六十年、<今・現在>を生きてきたわけですが、流れた過去はいわば<今・現在>の流動体が固化するような感じなんですよ。未来も同じように固化した未来。で、私の生活がそこにさしかかった時に、それが溶解する。」

坂本さんは、こうした大森さんの発想について、以下の如く対応する。

「でも、過去でもない、未来でも、どっちとも言えない<瞬間>とは言えませんか?厚みは……?」

大森さんは、その問いに、こう答える。

「私の一時的な言葉では<只今>と言っているんです。瞬間ではぜんぜんありません。厚みというのもあぶないかと思います。厚みがあれば両端がある。そうするとその端は点的時間になっちゃいます。<只今>は一つの点的時刻で始まり、一つの点的時刻で終る、そういった切れのいいものではないのです。」

さらに大森さんは、こうも続ける。

「私たちの生まの体験での<今現在>は線状ではないと言わねばなりません。線状の過去と未来の真中の<今現在>ではいわば時間が溶解して線形を失っているように思えるのです。」

大森さんは、このように、『音視』の第1講において、「瞬間」を表現するのに「分解能」という概念を援用していたが、第2講においては、カメラ内部のレンズ面—焦点面—ピント外れ面の相互関係を援用する。いずれも「光」という光学的で視覚的な事象である事に変わりはない。

即ち、カメラ内部のピンボケと、分解能で、識別不可能に癒着しているように表出される過去、現在、未来によって、線形時間とそれでは表せない〈現在只今〉を表現しようとしている。

近代的認識論の内実をカメラで表すのは以前からよく聞いたと思われるが、大森さんは、その内部の構造の詳細を、現在只今の、線型時間との関連における喩えに使うのである。

いわば、カメラのレンズからの光線の焦「点」を結んでいるところが、「点」時刻の連続としてのリニアな時間、その背後でピンボケしている像が、現実の<現在只今>。そうしたピンボケが次々と重なっている状態が実際の時間であって、点的な焦点が集合し連続しているのは、物理学的なリニアな時間である。こうした光学的な表現、喩えを、大森さんは「時間」の表現に適用している。

今述べた、ピンボケが次々と重なっている状態が、上述に引用した「識別不可能な形での癒着」の状態である。世界像が近代科学的、物理学的な枠組みにおいて、上述の如く光学的なピントを、焦点を結んでいても(そしてそこで線形時間が形成されていても)、実際に我々が経験する<現在只今>は、識別不可能で、ピンボケの連続のようなものである、と。

大森さんの表現からは、そうした主張が浮き上がってくる。

又、光学的な喩えを適用しているのは、大森さんが2次元的な「線」形時間ではない、光で照らされ、多様な視点から観察される、3次元的な事象として<現在只今>を捉えているという事の現れである。

坂本さんも、今回冒頭に引用したエッセイで、ミニマルのある1「点」には、2次元的構造があるだけである事を批判的に述べておられた。

更に言えば、上述の分解能の高度化、精度化や、カメラの光学的機能で実現される3次元的表現と同様の位相において、坂本さんの述べるホログラフィーはあった。

そうしたホログラフィーや3次元的表現との関連において、坂本さんは、「音」「音楽」の「成立」自体を根底的に問いつつあったとは言えないだろうか。そしてそれは、大森さんがご自身の論文のタイトルにもされた「線型時間の制作」という事に重なりはしないだろうか。その「制作」は、3次元的で立体的な「もの」を「壊す」中でさえも現れる何かである、と。

過去の事象が、現在只今に、直に立ち現れる。「本当の事象」が過去に起こり、今見ているのは、それが再生され、コピーされたもの(或る種の「Replica」)では“ない”。

そう大森さんが論ずる時、中島義道さんも指摘されているように、異様なのは、例えば過去に存在し、動いていた3次元的な事物としての(身体としての)自己、及び自己の振る舞いが、その周りの「空間」、「場所」と一体になって立ち現れる、とすることである。

この事(の異様さ)と、大森さんは格闘していたはずである。

日常的に見られる事物、人間の身体を含めた3次元的な事物と、それらを取り囲む「空間」「場所」、その境界を含めて、過去の「もの」及びそのものの動く現象が、現在只今に「立ち現れる」として良いのか?

更に上述の如く、厚みのあるものではなく、線状を失い、溶解している「今」を生きる「もの」という事を踏まえた上での「身体」という「もの」はどのようなものか? この問いを発する時、大森さんには「音」「音楽」は、探求の一つの重要で有力な手掛かりであったはずである。

大森さんご自身が、1990年代の論考において、「音」を、「もの」と周囲の場所との境界のないところに位置するものと捉え、そうした境界なき場所で鳴り響く音を、「音景(サウンドスケープ)」と呼んでみたりするのである。

あるいは思い起こせば、大森さんは『音視』のあとがきで、以下のように述べてもいた。

「音とはむしろ空間の響きといったほうがいいくらいである。それは物ばなれして『場』的なのである。」(この事は、分解能や光行差の生ずる空間の性質にも適用可能な事実である。次回以降、考察の対象としたい。)

一方で大森さんは、<現在只今>を「瞬間」と表現した途端に、始まりがあって終わりがある「時」の呪縛に陥ってしまう。たとえ6千年であろうと6千分の1秒であろうと「厚み」があれば両端があり、その両端には点的な時刻がある、その片方が「始まり」であり、もう片方が「終わり」とすれば、始まりと終わりがある、とした上で、音も、<現在只今>も、そうした「境界」のある場所ではないとするのである。

音や「瞬間」についての、そうした呪縛に陥らない為に、大森さんと坂本さんは、主に二つの方法を取ってきたように私は思う。

即ち、線状の時間を全否定はせずに、〈今現在〉においては、時間が線状を失って溶解している(坂本さんの言い方に直せば、グシャっとたたみ込まれている)とすること(aとしておこう)と、線状の、線形時間そのものが存在しない、その存在を全否定すること(bとしておこう)とは、微妙でありながら、決定的な違い、差異がある。

私見によれば、大森さんも坂本さんも、(ご両人で微妙に時期は前後するが)或る時期までは、aの立場だったのが、大森さんは1980年代の中頃から、坂本さんは「9・11」のテロの後から、bの立場へと変貌したように、私には思えるのである。

大森さんは、そうしたリニアな時間が、「制作」されたものであると、或る時期から論ずるようになり、一方の坂本さんは、9・11以降同じくリニアな時間で音楽が出来なくなったと仰り、更に最晩年においては、時間自体が幻想である事を表現しようとするようになられた。

『芸術新潮』2023年5月号(新潮社)に掲載された、坂本龍一+高谷史郎のシアターピース作品『TIME』(2021年)へ寄せられた坂本さんの以下の言葉に、それが表明されている。

「ぼくが『TIME』に込めたのは、武満さんとは似て非なる「時間は幻想である」というメッセージでした。『TIME』というタイトルを揚げ、あえて時間の否定に挑戦してみた」

時間が幻想であるのなら、いわゆる線形時間も幻想であり、大森さん流の言い方をすれば、「制作」されることで初めて存在するものである、という事になろうか?

しかも最晩年の坂本さんは、「もの」を「制作」するというより、むしろ「壊す」事のプロセスにおいて、リニアな時間の幻である事を表現しようとしていたのかもしれない。あるいは「もの」を「制作」する事が「壊す」事と一体であったのか。

壊して、或る作品が生まれる、制作される、という事態はありうるだろう。

更に言えば、そうした「時間」的プロセス自体が「アート」表現であると。あるいはそうした中でアートが成立する事自体が、更にはそうした中での音、音楽での時間が、(壊される事も含めた)作られた、「制作」されたもの、即ち幻であること。

更に思い起こせば、近年の坂本さんは、壊した「もの」自体を、音を鳴らすアート(簡易な楽器のような?)として販売されたり、坂本さんご自身もそうして(壊して)作った「もの」を鳴らし、その音による曲を、ご自身のインターネットライブやCD作品に入れてみたりされた。

ここで坂本さんと共に、あるいは或る意味では大森さんと共に、我々は以下のように問うてみよう。

過去の「もの」の立ち現れは、リニアな時間を或る程度前提にしつつ、過去の音、音楽に、重なり得るものなのか?一瞬前と現在との音の連なりで作られるメロディーは、過去のもの(鳴らされる小石でも太鼓でも鼓膜でも)と周囲(鳴らす人物、バチ等の棒、空気振動を起こす空間)が同時に立ち現れる中で存在し得るものなのか?

それとも、リニアな時間自体が、制作されるものであり、ものと周囲の境界がない状況、場合によっては、ものが壊され、やがては電子レベルまで破壊され、周囲の場所、状況と区別がつかないようなところに、「音」「音楽」の根本はあるのだろうか?と。

そうした問いの中で坂本さんは、「音」「音楽」の「成立」自体を根底的に問いつつあったとは言えないだろうか。そしてそれは、大森さんがご自身の論文のタイトルにもされた「線型時間の制作」という事に重なりはしないだろうか。その「制作」は、「もの」を「壊す」中でさえも現れる、制作される何かである、と。

事物と空間、場所の境界のないところでの音。そして「もの」を壊す中で、より細かい事物が出来、そうした境界のないところでの音が更に発生する事。

この辺りに伏在する問いを、次回以降、より精確に考えてみよう。

〈上の〈3〉で取り上げた、坂本龍一さんの二つの楽曲〉

「Replica」(1984年)

「disintegration 」(2016年)

……………………………………………………………..

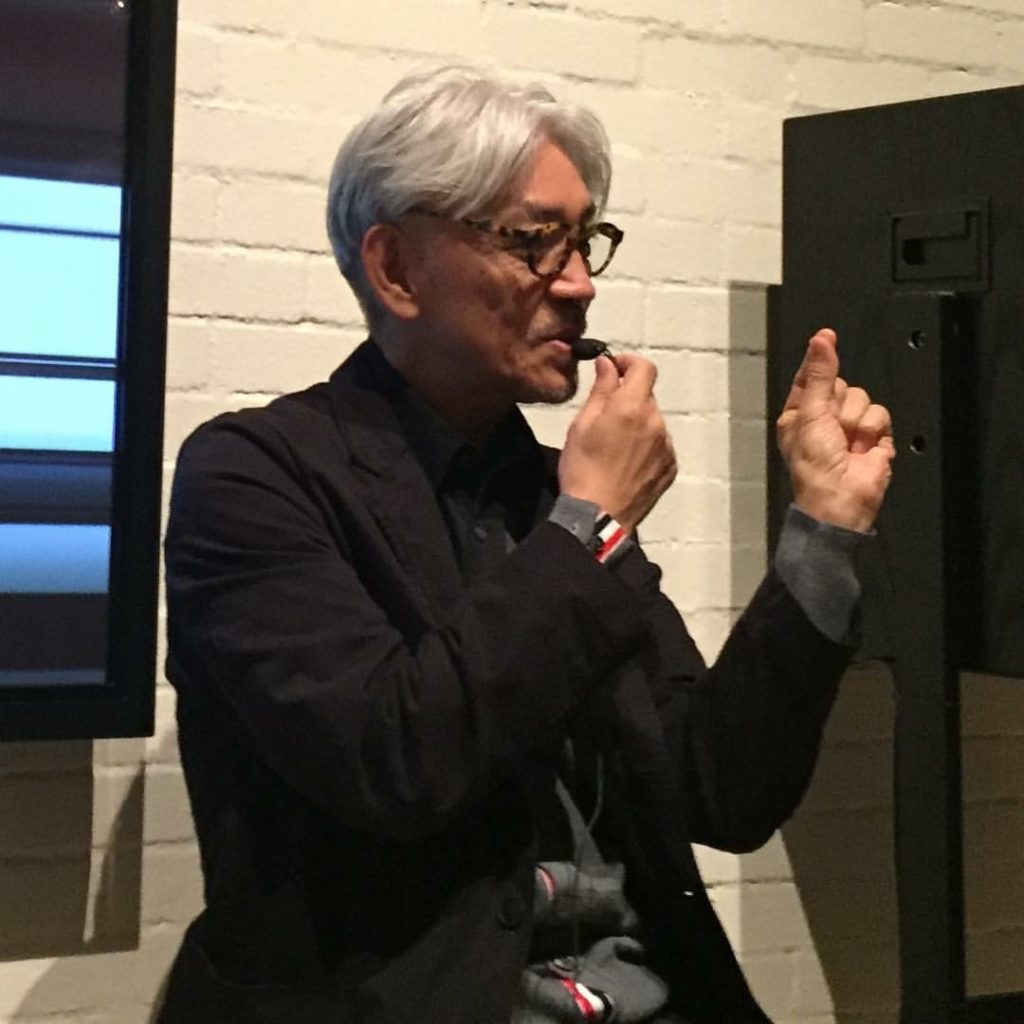

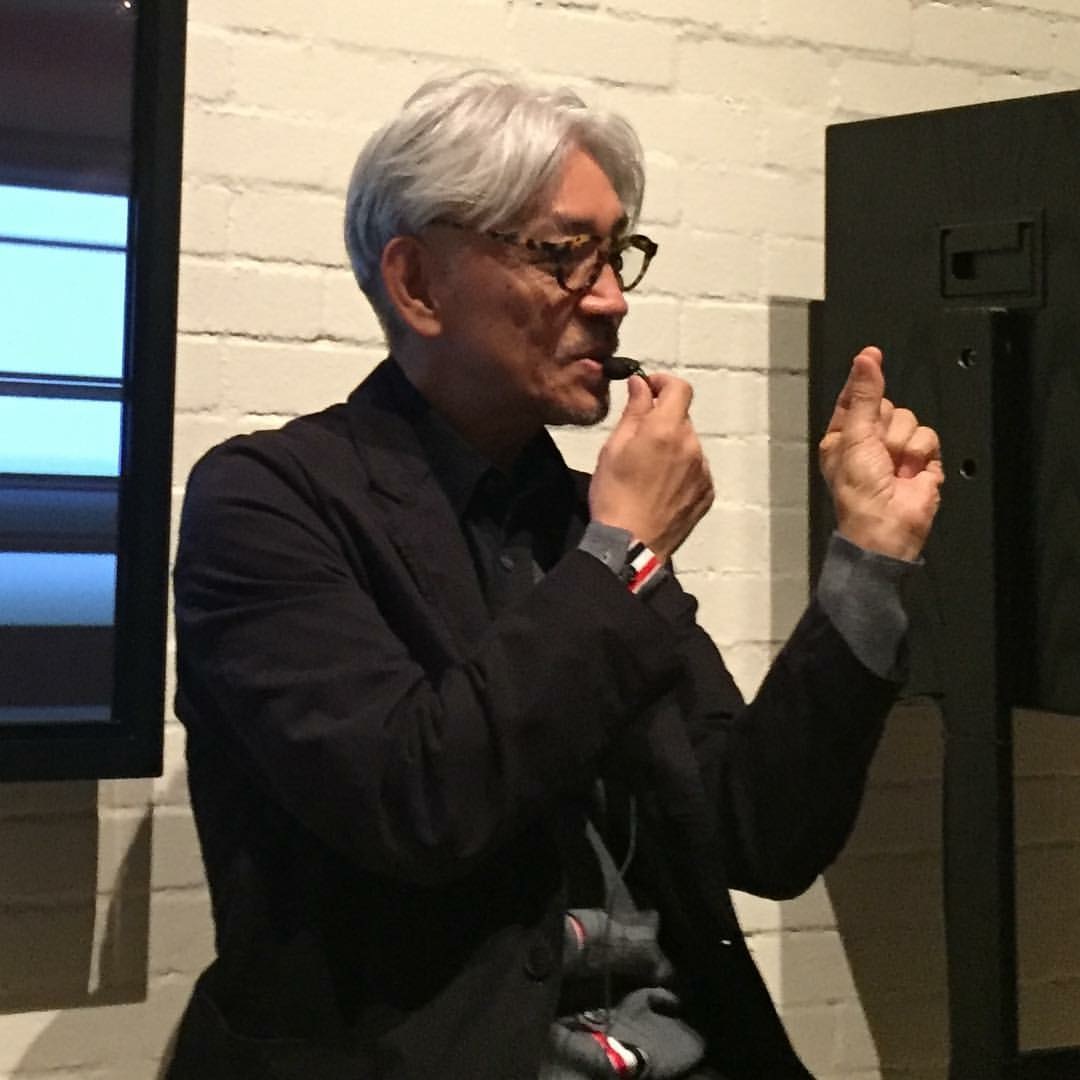

(なお写真は、2017年4月2日に神宮前のワタリウム美術館にて、私が坂本さんのイヴェントに参加し、今回の文章に関連の深い「時間」の問題について質問した際に、坂本さんがそれに答えてくださった場面を一緒にいた知らない方が撮影してくださったものです)

コメント